Robotron Hoyerswerda

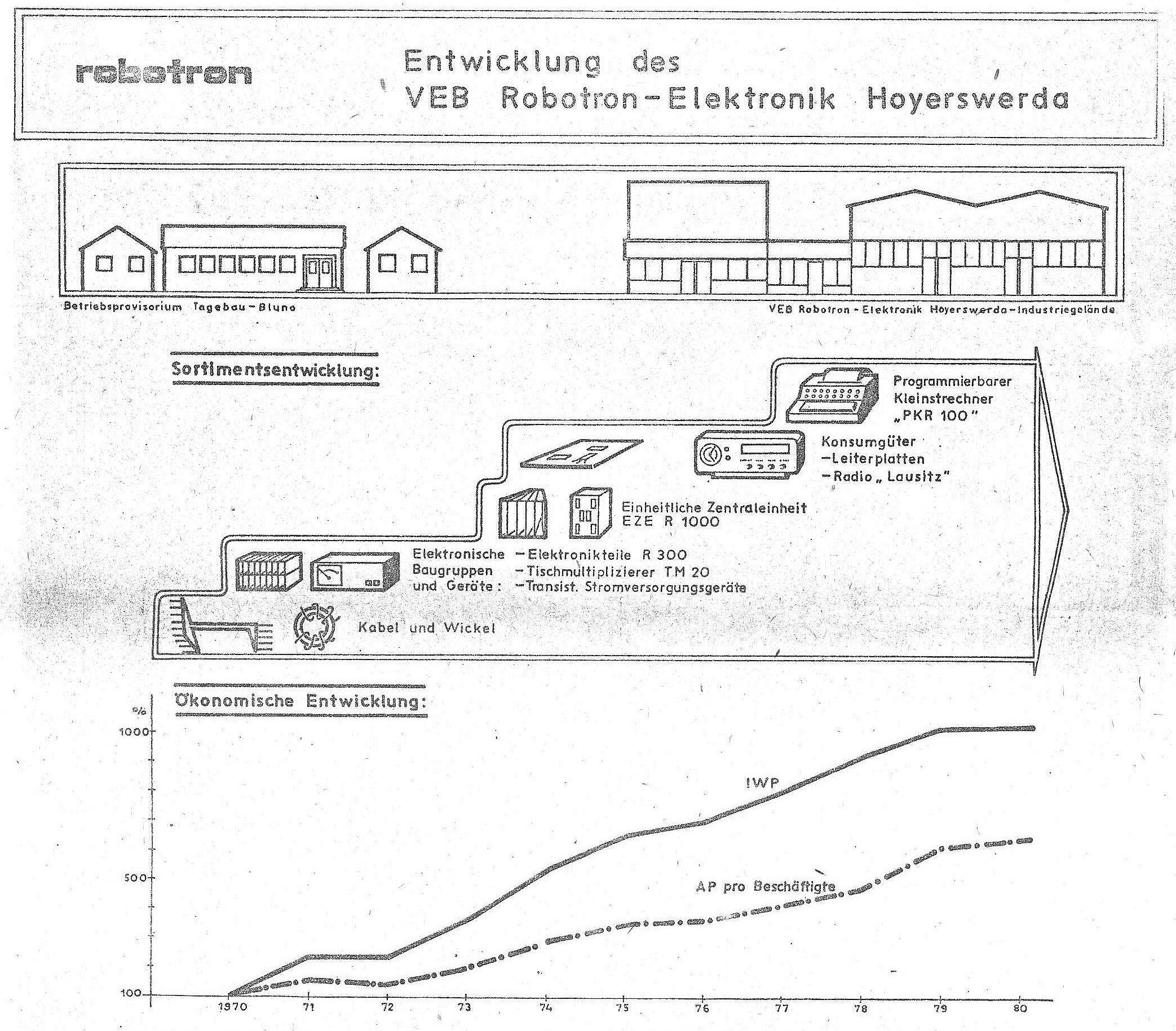

Werbebroschüre Robotron ca. 1975 | ZCOM.

Das Kombinat Robotron in Hoyerswerda

Um zu verstehen, weshalb der Name Robotron bei vielen Menschen Teil des Gedächtnisses ist, hilft ein Blick in die Geschichte und auf den folgenden Zusammenhang aus dem Jahr 1989. Zu diesem Zeitpunkt versammelte das Kombinat Robotron 21 Industriebetriebe unter seinem Dach und beschäftigte ungefähr 68.000 Mitarbeiter der unterschiedlichsten Berufsgruppen. Diese entwickelten jedoch nicht nur Produkte im Bereich der Computertechnik, sondern produzierten auch Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie Fernseher oder Radiogeräte und darüber hinaus sogar Dinge wie Entsafter oder Pressen für den Plätzchenteig. Letztere Produkte verdanken ihre Herstellung zwar den Eigenheiten des Wirtschaftssystems der DDR, das für alle Betriebe auch einen Beitrag zur Produktion von Konsumgütern festlegte, führte aber dazu, dass die Menschen noch nicht einmal einen Computer benötigten, um mit Robotron in Berührung zu kommen.

Um diese Entwicklung einordnen zu können, hilft ein Blick auf die Wurzeln Robotrons, das 1969 als Kombinat gegründet wurde, doch natürlich nicht aus dem Nichts heraus entstand.

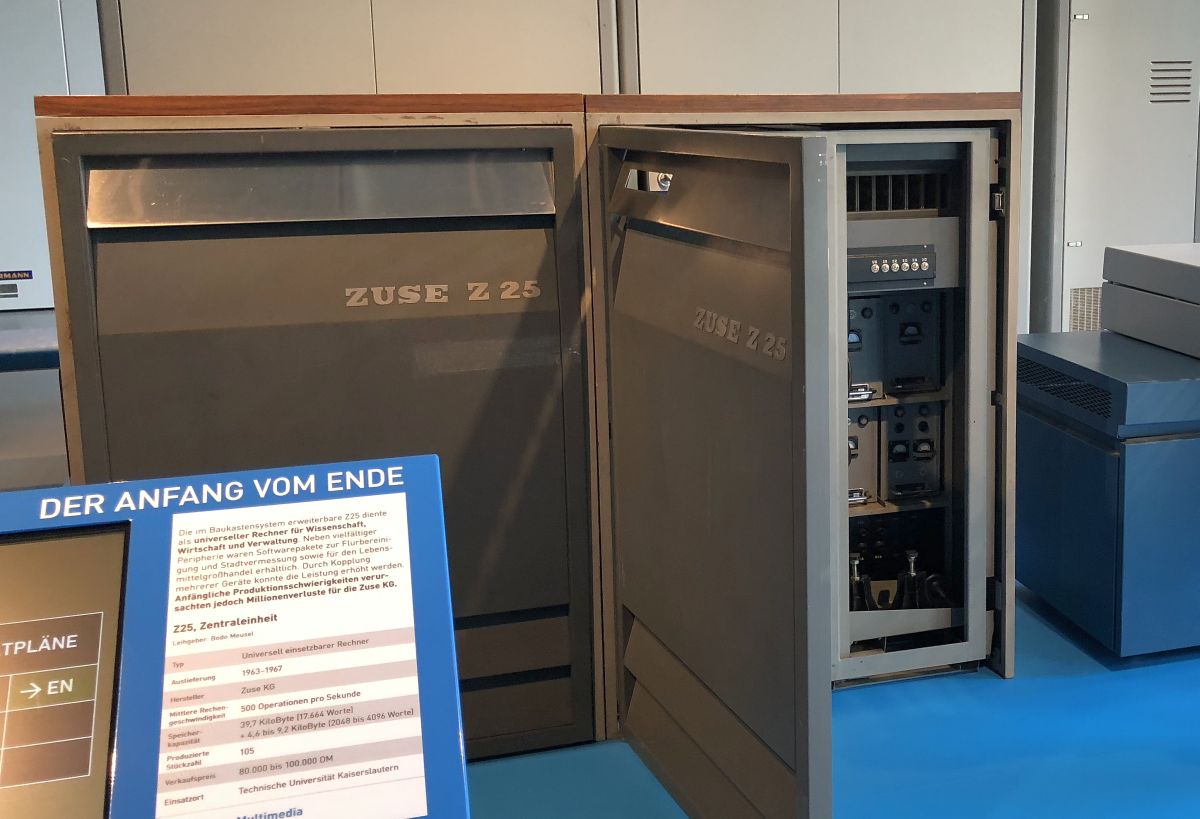

Im Begriff ‚Rechentechnik’ als umfassender Bezeichnung für Erzeugnisse der Computerindustrie verbirgt sich die eigentliche Motivation zum Bau solcher Maschinen. Denn im Vordergrund stand der Wunsch, das Rechnen durch Mechanisierung und später durch Elektronik zu vereinfachen. Vor diesem Aspekt entwickelte nicht nur Konrad Zuse seinen heute als Z1 bezeichneten ersten Rechenapparat/Computer, sondern ab Mitte des 19. Jahrhunderts viele in Mitteldeutschland ansässige Unternehmen. Die Namen dieser Firmen wecken heute meistens andere Assoziationen: So wurden in Sömmerda unter dem Namen ‚Rheinmetall’ Rechenmaschinen hergestellt, im Thüringischen Zella-Mehlis trugen Modelle den Namen Mercedes oder Walther, in Glashütte Saxonia oder in Chemnitz Astra bzw. Continental. Diese Rechenmaschinen genügen zwar nicht unserem heutigen Verständnis eines Computers, obwohl in ihrem Innern ähnlich komplexe Mechanismen wie in heutigen Rechnern arbeiteten, doch sie stehen am Anfang einer Entwicklungslinie, die im Kombinat Robotron mündet.

Trotz der Zerstörungen des 2. Weltkriegs und den daraus resultierenden Demontagen vieler Industriebetriebe durch die Sowjetunion lief die Produktion von Rechen- und Büromaschinen erstaunlich schnell an, so übertraf man beispielsweise 1950 in Glashütte schon die Vorkriegsproduktion. Daneben wurde an unterschiedlichen Orten der DDR an der Entwicklung von elektromechanischen und elektronischen Rechenmaschinen gearbeitet. In Jena entstand der erste Rechner 1955. Er trug den Namen OPREMA (Optische Rechenmaschine), gefolgt vom ZRA 1 (Zeiss-Rechen-Automat 1). In Dresden entstanden in den 1950er Jahren unter Federführung von Nikolaus J. Lehmann die Computer D1 und D2 und in Karl-Marx-Stadt 1957 aus dem Buchungsmaschinenwerk, ehemals Astra, hervorgegangenen VEB ELREMA (Elektronische Rechenmaschinen) der Robotron 100.

Der Name Robotron als Kunstwort der Bestandteile Roboter und Elektronik existierte also schon vor der Gründung des Kombinats. 1958 wurden die Namensrechte vom VEB ELREMA, an denen z.B. die westdeutsche Robert Bosch GmbH ebenfalls Interesse zeigte, gesichert.

Die zielgerichtete Koordination und Zusammenarbeit jener Betriebe mit Computerbezug und unterschiedlichen Schwerpunkten gestaltete sich jedoch zunehmend schwierig; vor allem nachdem 1964 vom Ministerrat ein Datenverarbeitungsprogramm (Programm von Maßnahmen zur Entwicklung, Einführung und Durchsetzung der maschinellen Datenverarbeitung in der DDR) beschlossen und im Dezember 1968 die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der RGW-Staaten unter der Abkürzung ESER (Einheitliches System Elektronischer Rechentechnik) forciert wurde. Eine zentrale Steuerung der verschiedenen Betriebe mit umfassender Weisungskompetenz lag also nahe und wurde durch die Gründung eines volkseigenen Kombinats mit dem Namen ‚Robotron’ realisiert. Daraufhin erhielten alle unter diesem Dach tätigen Betriebe, ob diese nun Software, Datenverarbeitungssysteme, Büromaschinen oder Prozessrechentechnik entwickelten und herstellten, ob sie zukünftige Techniker ausbildeten oder ausgelieferte Systeme warteten, den Vornamen ‚Robotron’.

Einen Monat nach Bildung dieses Großkombinats erfolgte am 1. Mai 1969 die Gründung des VEB Robotron-Elektronik Hoyerswerda.

Schematische Darstellung der Entwicklung von Robotron Hoyerswerda, um 1979 | ZCOM.

Schematische Darstellung der Entwicklung von Robotron Hoyerswerda, um 1979 | ZCOM.

IWP = Industrielle Warenproduktion, AP = Arbeitsproduktivität

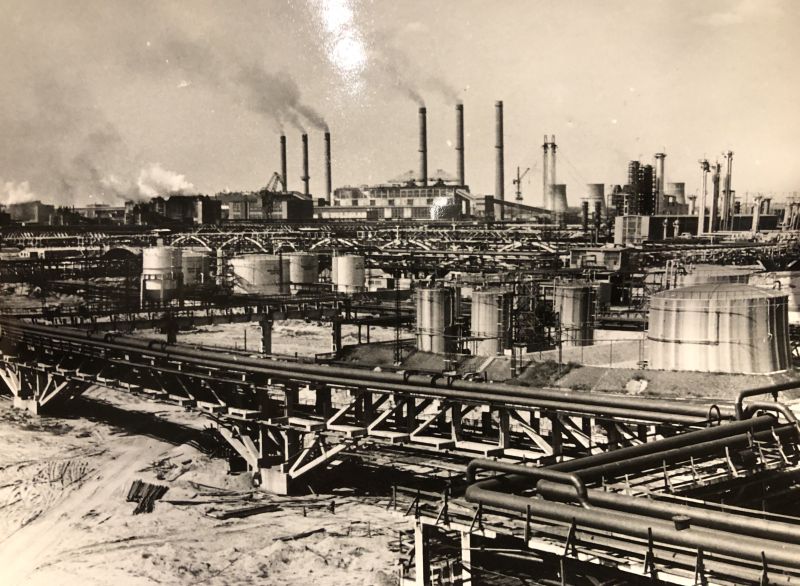

Zu diesem Zeitpunkt waren aus den 7.000 Einwohnern Anfang der fünfziger Jahre bereits 55.000 geworden, die eine Heimat in der zuvor errichteten Neustadt fanden, und noch war kein Ende dieses Wachstums in Sicht. Hoyerswerda boomte und die Einwohner entstammten den verschiedensten Winkeln der Republik. Grund dafür war das Gaskombinat Schwarze Pumpe, das Braunkohle in Gas, Strom und Wärme für das gesamte Land bzw. für die Region verwandelte und sich in etwa 15 Kilometern Entfernung von Hoyerswerda befand. Um den dringend benötigten Arbeitskräften attraktiven Wohnraum anbieten zu können, entstand die zweite sozialistische Wohnstadt der DDR. Fanden vor allem die Männer Arbeit als Berg- und Energiearbeiter bei „Pumpe“ sollte mit Robotron Hoyerswerda ein Betrieb geschaffen werden, der Frauen unter Einbeziehung in die Leitungs- und Planungsprozesse des Betriebes Arbeit gab.

Betriebsalltag, 1979 | Stadtmuseum Hoyerswerda, Foto: B. Dobberstein.

Im Zentrum von Kohle und Energie mag es nicht verwundern, dass der erste Standort etwas außerhalb der Stadt in den Gebäuden des ehemaligen Tagebaus Bluno gefunden wurde. In der für viele Jahrzehnte typischen Lausitzer Landschaft zwischen Kiefern, Heidekraut und Mondlandschaften ähnelnden Überbleibseln des Braunkohleschürfens, begann die Produktion. Viele der Mitarbeiterinnen besaßen vorerst eine eher fachfremde Ausbildung beispielsweise als Verkäuferin oder Schneiderin und mussten erst für die neuen Aufgaben qualifiziert werden. Begleitet von den Schwierigkeiten, die jedem Neubeginn auf unbekannten Terrain innewohnen, wurden in der Anfangszeit vor allem Wickelgüter (auch in Heimarbeit) und Anschlussleitungen produziert,

Montiererin in der Abteilung Kabelfertigung, 1979 | Stadtmuseum Hoyerswerda, Foto: G. Kubenz.

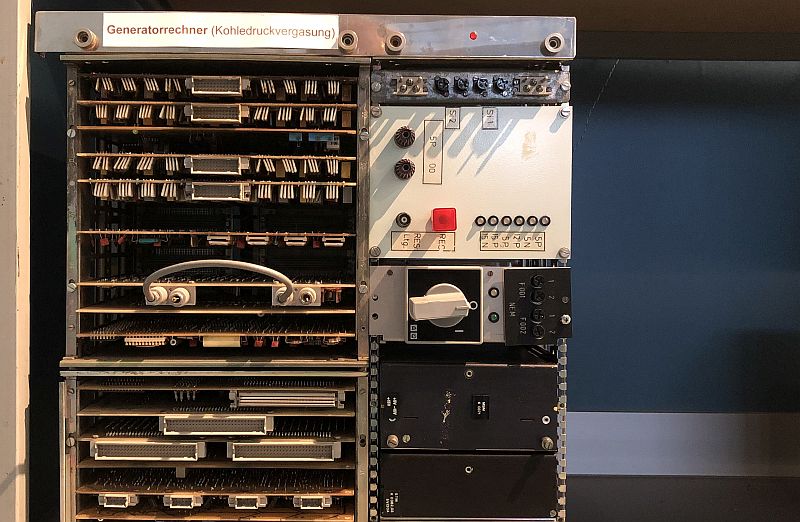

daneben auch das Peripheriegerät TM 20. TM steht hier für die Abkürzung Tischmultipliziergerät. Dieses Zusatzgerät für Multiplikationen konnte an den Buchungsautomaten Ascota 170 aus Karl-Marx-Stadt angeschlossen werden, um dessen Einsatzspektrum zu erweitern. Obwohl (oder vielleicht auch weil) es sich bei der Ascota um eine mechanische Rechenmaschine handelte, wurde diese ab den 1950er Jahren bis 1983 hergestellt und noch viel länger eingesetzt. Zudem verschwand so mancher Hoyerswerdaer Beitrag der Blunoer Gründungszeit unter anderen Gehäusen, so zum Beispiel beim Kassettentonbandgerät Sonett, für das ein Großteil der Elektronik hergestellt wurde oder auch als Stromversorgungsgerät für den R300-Vorgänger R21.

Nachdem im August 1971 der Grundstein für das neue Robotronwerk im Hoyerswerdaer Industriegelände gelegt wurde und Braunkohlebagger immer näher an den Blunoer Standort heranrückten, erfolgte bis 1973 der Umzug in die neuen Verwaltungs- und Produktionsräume im Osten der weiter wachsenden Stadt.

Eingangsbereich Robotron Elektronik Hoyerswerda | ZCOM, Grafik: Dietmar Wuth.

Die wahrscheinlich bekanntesten Geräte aus diesen Räumen waren Radios, von denen etwa eine halbe Million Stück verkauft wurden. Bekannt waren diese unter den Namen Minora und Lausitz. Die letztere Bezeichnung entstand in einer internen Umfrage unter den Mitarbeitern. Charakteristisch für einige dieser Geräte war die große integrierte Uhr in der Vorderfront des Gehäuses und die Bereitstellung einer Weck- und Schlummerfunktion, die die Geräte als Radiowecker tauglich machten. Um die Radios küchengeeignet zu machen, wurde bei einigen Geräten eine große Schaltwippe installiert, die ein Aus- und Einschalten ohne Nutzung der Finger mit dem Ellbogen ermöglichte. Das anfänglich verwendete Holzgehäuse stammte nicht aus der Lausitz, sondern aus dem Erzgebirge und wurde später durch ein modernes Plastikgehäuse aus Radeberg ersetzt.

v.o.n.u.: Radio Lausitz RR2311, 2011, 2001 | ZCOM.

v.o.n.u.: Radio Lausitz RR2311, 2011, 2001 | ZCOM. |

Das zweite große Standbein bildete die Herstellung von Monitoren sowohl für farbige Darstellungen im Rahmen erster Bildbearbeitungsmöglichkeiten am Computer ab Anfang der 1980er Jahre (K7226) als auch für Monochrombildschirme (K7229.21.22.23.24), die an vielen Rechnertypen im Einsatz waren. Allein im Jahr 1988 sollten beispielsweise 15.500 Monitore das Werk verlassen.

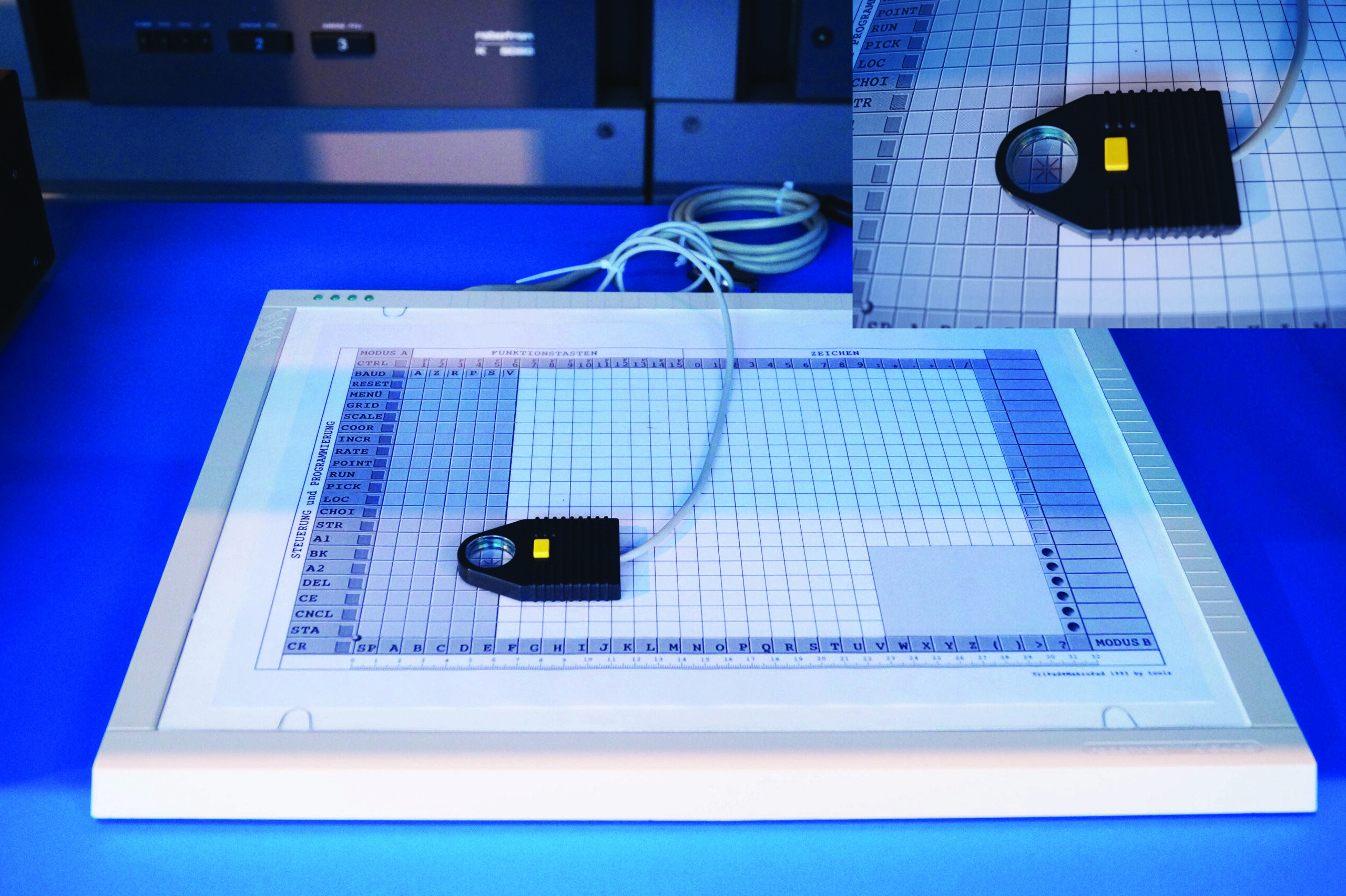

Monitor K7229..23, grafisches Tablet K6405, Radio Lausitz 2011 | ZCOM.

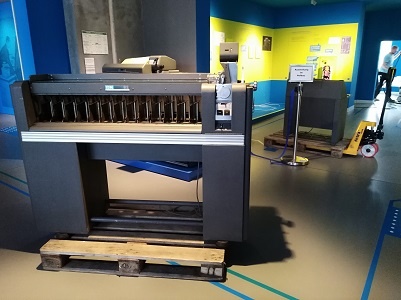

Anfang der 1980er Jahre erreichten zwei englische Schlagwörter die Öffentlichkeit der DDR. Die Kürzel CAD (Computer-Aided Design) und CAM (Computer-Aided Manufacturing) waren sehr schnell in aller Munde und bedeuteten in der Theorie zum Beispiel den Entwurf eines bestimmten Bauteils direkt am Bildschirm, um diesen im Anschluss unmittelbar für die elektronische Steuerung des Herstellungsprozesses zu nutzen. Die begleitende öffentliche Kampagne allerdings war enorm. CAD/CAM galt als eine Art Wunderwaffe, die den Anschluss an den Weltmarkt herstellen sollte und von der ein erheblicher Rationalisierungsschub erhofft wurde. Entsprechend euphorisch waren die Erwartungen innerhalb der politischen Führung, die sich im Volksmund unter dem Slogan „Computer am Dienstag, Chaos am Mittwoch“ eher nicht widerspiegelten. Robotron Hoyerswerda war als Zulieferer grafischer Peripheriegeräte für diese angestrebte Digitalisierung des Arbeitsplatzes besonders in der Pflicht. Bis 1990 sah der Plan die Realisierung von bis zu 90.000 CAD/CAM-Arbeitsstationen vor. Neben den Arbeitsplatzcomputern wurden Plotter und vor allem grafische Tablets benötigt, die aus Hoyerswerda kamen und nicht nur im Inland, sondern auch im RGW-Gebiet Begehrlichkeiten auslösten. Der Endpunkt der Entwicklungslinie war das grafische Tablet K 6405. Dieses wurde entweder über einen Digitalisierstift mit empfindlicher Mine oder eine Art Maus mit Lupe und Fadenkreuz (Puck) für die Übertragung von technischen Zeichnungen, Karten oder Diagrammen genutzt. Dafür konnte die Zeichnung Punkt für Punkt oder Linie für Linie abgetastet werden, um für eine weitere Bearbeitung bereitgestellt zu werden. Dadurch wurde ein direkter Entwurf am Bildschirm möglich. Zur grafischen Ausgabe diente u. a. der ebenfalls in Hoyerswerda hergestellte A3 Plotter K 6418, der über einen integrierten Mikrorechner verfügte.

Plotter K 6418 | ZCOM.

Grafisches Tablet K6405, Eingabegerät | ZCOM. |

Zur Geschichte des Werkes gehören aber nicht nur die Erzeugnisse am Ende einer langen Kette von Ideen und Fachkenntnissen, sondern auch das Arbeitsumfeld. Ehemalige Mitarbeiter schwärmen heute noch von der Qualität des Kantinenangebots, das ab 1974 im Sozialgebäude für bis zu 800 Hungrige gekocht wurde oder von der Möglichkeit die innerbetriebliche medizinische Versorgung zu nutzen, von geselligen Abenden oder dem Urlaub in den Ferienplätzen am Donauknie, am Balaton oder in Budapest.

Nach 1990 ereilte das Werk in Hoyerswerda das gleiche Schicksal wie die meisten anderen Kombinatsteile. Rechner und Computerperipherie aus ostdeutscher Produktion waren auf dem internationalen Markt nicht gefragt und spätestens ab Einführung der D-Mark am 1. Juli 1990 für die Abnehmer im RGW-Raum nicht mehr finanzierbar. So suchte die Betriebsleitung nach Investoren, um Arbeitsplätze für die knapp 700 Beschäftigten zu erhalten. Die gefundene Lösung mag angesichts des technischen Potentials der Mitarbeiter und des Standorts nicht alle Erwartungen erfüllt haben, sicherte aber zumindest die Arbeitsstellen einiger Mitarbeiter bis zum heutigen Tag. So befindet sich in den ehemaligen Werks- und Lagerhallen noch immer ein großer Einkaufsmarkt. Denkt man zurück an die Anfänge des Betriebs und die Notwendigkeit, ehemalige Verkäuferinnen zu Facharbeiterinnen weiterzubilden, schließt sich vor diesem Hintergrund zumindest der Kreis.

Marcus Matics, Januar 2024

Unsere Partner

![]()

Gebäude des ehemaligen Rechenzentrums in Hoyerswerda/Kühnicht | Foto: G. Walter im April 2018

Gebäude des ehemaligen Rechenzentrums in Hoyerswerda/Kühnicht | Foto: G. Walter im April 2018

Kombinat Schwarze Pumpe in den 1970er Jahren | Foto: Privatsammlung Marianne Tschiedel

Kombinat Schwarze Pumpe in den 1970er Jahren | Foto: Privatsammlung Marianne Tschiedel

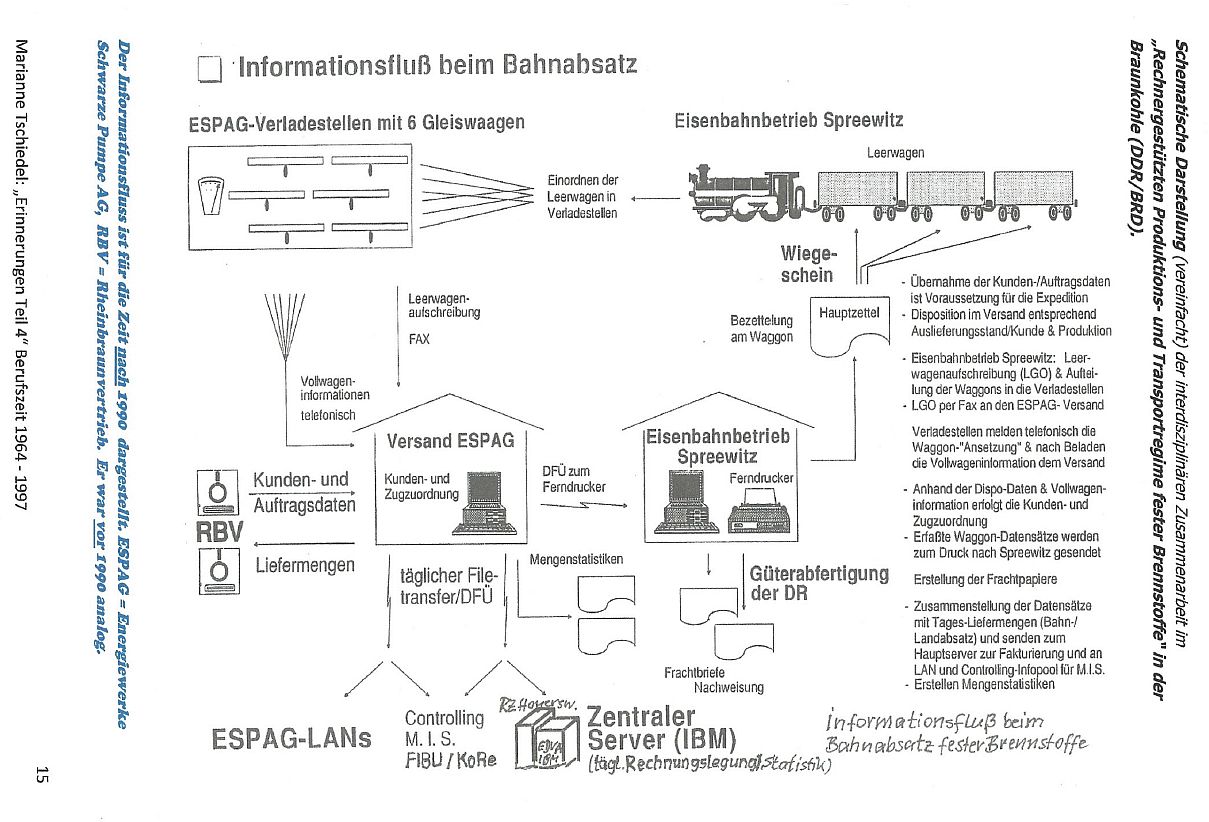

Die Grafik wurde unmittelbar nach 1990 vom neu eingesetzten Leiter der Abteilung Datenverarbeitung, Herrn Jürgen Lenhardt aus Wiesbaden, erstellt.

Die Grafik wurde unmittelbar nach 1990 vom neu eingesetzten Leiter der Abteilung Datenverarbeitung, Herrn Jürgen Lenhardt aus Wiesbaden, erstellt.

Neueste Kommentare